Ich gehe regelmässig im Kunsthaus Zürich ein und aus. Das hängt u.a. damit zusammen, dass ich die beliebte Reihe «Kunst + Religion im Dialog» mitorganisieren darf. Eine Kunsthistorikerin und wechselnde Theolog:innen verschiedener Konfessionen unterhalten sich über ausgewählte Werke. Der nächste Termin Anfang März ist mit «Unterwelt» überschrieben. Matthias Berger (Reformierte Kirche) und Sibyl Kraft (Kunsthaus) nehmen sich Rodins «Höllentor» und den «Höllensturz» des Zürcher Nelkenmeisters vor.

Eine Art Höllensturz macht gerade auch das Zürcher Kunsthaus durch. Statt der erhofften internationalen Lobeshymnen hagelt es ohne Ende Kritik und Häme.

Dabei sollte die im Herbst 2021 mit viel Pomp eröffnete Präsentation der Bilder der Sammlung Bührle auf 1000 Quadratmetern im 200-Millionen-Franken teuren Erweiterungsbau von David Chipperfield das Renomierstück des Kunsthauses sein.

«Ein Museum in Misskredit» («Handelsblatt»), «Wer ist hier bei wem eingezogen?» («Die Wochenzeitung») oder «Der Streit um die Sammlung Bührle wird absurd» («NZZ»), lauten Schlagzeilen. Viele können die im In- und Ausland schneidend erhobene Kritik nachvollziehen, manche finden sie übertrieben und ungerecht.

Zwickmühle und Erkläungsnot

Unzweifelhaft ist: Das Kunsthaus hat sich durch die Public Private Partnership (PPP) Probleme der Bührle-Sammlung aufgeladen, die den Kunstnachlass eines der einstmals grössten Waffenindustriellen Europas verwaltet. Das Kunsthaus hat sich in eine Zwickmühle und in Erklärungsnöte manövriert. Mittlerweile ist auch die Zürcher Stadtpräsidentin auf Distanz gegangen.

Eine Reihe von Fragen stehen unbeantwortet im Raum: Wie lauten die exakten Vereinbarungen mit der privaten Stiftung? Wie stark bestimmt die Bührle-Stiftung Inhalte mit, wenn es etwa um die Darstellung des Rüstungsunternehmers («Mäzen») in dem öffentlichen Museum geht? Wieso werden Kunstwerke der Öffentlichkeit als Stiftungsbesitz präsentiert, deren Provenienzen bislang nicht von unabhängiger Seite geklärt worden sind?

Mich erinnert der Fall an einen anderen Sammlungsumzug: die Überführung der völkerkundlich-kolonialen Sammlung aus dem verschlafenen Villenvorort Dahlem ins Humboldt-Forum im Zentrum Berlins. In Berlin hatte lange Zeit die Aufarbeitung der NS-Verbrechen das Eingedenken des kolonialen Unrechts überlagert. Mit dem Umzug in die Stadtmitte verschoben sich Gewichte. Die Institution wurde, ob sie wollte oder nicht, zum Ort der Auseinandersetzung mit Kolonialschuld.

Auch in Zürich ist mit dem Umzug und der Übernahme von 170 Werken der Sammlung Bührle durch das öffentliche Museum eine neue Situation eingetreten. Zuvor war die Sammlung in einer Stadtvilla im eleganten Zürcher Seefeld-Quartier untergebracht gewesen. 2008 erfolgte ein brutaler Raubüberfall durch bewaffnete und maskierte Männer (ausgerechnet in der Sammlung des Rüstungsunternehmers). Seit der Wiederauferstehung der Bührle-Sammlung im Kunsthaus Zürich fällt ein ungleich schärferes Licht auf den Sammler und seine Sammlung.

In Berlin wie in Zürich ist eine Situation eingetreten, in der Institutionen und ihre Repräsentanten kaum etwas richtig, aber viel falsch machen können.

Als ein Best-Practice-Beispiel im Umgang mit kontaminiertem Kultuerbe aus der NS-Zeit gilt das Kunstmuseum Bern, das das Erbe von Cornelius Gurlitts Sammlung angetreten hat. Bern hat zwei Werke von Otto Dix an die Erben des jüdischen Vorbesitzers restituiert, obwohl die Verkaufsgeschichte nicht restlos rekonstruiert werden konnte.

Gerechte und faire Lösungen

Was Flucht-, Beute- und Raubkunst anlangt, gibt es spätestens seit der «Washingtoner Konferenz» von Ende der 1990er-Jahre eine bewährte internationale Gepflogenheit: Statt auf Verjährung zu pochen, wird nach «gerechten und fairen» Lösungen gesucht. Und statt abzuwarten, ob Vorbesitzer an die Museumstür klopfen, wird proaktiv auf Erben und Erbengemeinschaften zugegangen.

Aber selbst wenn eine lückenlose Aufklärung gelingt, sind nicht alle Probleme gelöst. Bei Sammlungen wie jener von Bührle oder der deutschen Flick Collection, die ebenfalls mit Geld aus Rüstungswerken aufgebaut wurde, in denen auch Zwangsarbeiter beschäftigt waren, bleibt die grundsätzliche Frage: Wollen wir historisch kontaminierte Sammlungen überhaupt in Museen sehen?

Museen, heisst es, sind die Kathedralen unserer Zeit. In ihnen zeigen wir, was uns heilig ist. Es sind Orte, in denen Gesellschaften ihr Selbstbild und ihre Idee von Kultur verhandeln. Deswegen ist die Frage, was und wer in Museen gefeiert werden soll, eine öffentliche und gesellschaftliche Frage.

Museen sind aber von Beginn an zugleich Orte, in denen wir als kollektiven Besitz ausstellen, was wir als Gesellschaft überwunden haben. Im Fall des Louvre ist dies das Ancien Régime. Den Titel «Les Musées» nahm der Louvre im selben Jahr 1793 an, als der französische König geköpt und der Kronbesitz dem Publikum gezeigt wurde. Nach dem Philosophen und Kulturtheoretiker Boris Groys ist die Musealisierung sogar weitaus brutaler, als wenn man die Kulturfetische vergangener Herrschaft vernichten würde. (Man denke z.B. auch an religiöse Bilder aus Tempeln oder Kirchen als Schaustücke im profanen Rahmen.) Von daher gibt es eigentlich nichts, was Museen nicht aufnehmen und verdauen könnten. Aber tun ihm im Privatbesitz bleibende Sammlungen auf Dauer gut?

Das Louvre-Prinzip

Wenn wir heute Kunstmuseen besuchen, stellen wir oft fest, dass ganze Flügel privaten Sammlern gewidmet sind. Die Feier von Mäzenen überdeckt mitunter die Feier der Kunst.

Erhebliche Finanzmittel fliessen in Blockbuster und in Unterbringung und Erhalt geliehener und hoch versicherter «Kunstschätze», während tiefer gehende Auseinandersetzungen mit Kunst und Kontexten ausbleiben.

Das Public-Private-Partnership-Modell hat in Kutureinrichtungen übrigens seinen Zenit überschritten. In Deutschland endete mit dem Rückzug des Energiekonzerns E.ON aus dem Düsseldorfer museum kunst palast 2017 nach zwei Jahrzehnten die größte kulturelle Public Private Partnership des Landes. In Frankfurter war es ein privater «Dauerleihgeber», der seine Schätze ohne grössere Vorwarnung abzog, und ein halb leeres (Museum für Moderne Kunst) MMK hinterliess.

Das Kunsthaus Zürich kann sich schwer von der Sammlung Bührle lösen. Dann nämlich bliebe der von Stadt und Kanton mitfinazierte Chipperfield-Bau halb leer zurück. Und die Stiftung möchte ihre Schätze dem Kunsthaus wahrscheinlich nicht als Besitz übergeben, auch wenn das eine elegante Lösung nach dem Louvre-Prinzip wäre.

Ein Museum nach dem Louvre-Prinzip ist nach dem Schweizer Kunsthistoriker Beat Wyss eine «öffentliche Einrichtung, in welcher der kollektive Besitz dem Bürger zum Besichtigen und Beurteilen offen steht». Ein Sammlermuseum dagegen ist ein Schatzhaus (Theseum). Kunsthäuser, die Public-Private-Partnerschaften mit privaten Sammlungen eingehen, wollen beides sein: öffentliche Kultureinrichtung und Sammlermuseum. Aber das passt schlecht zusammen.

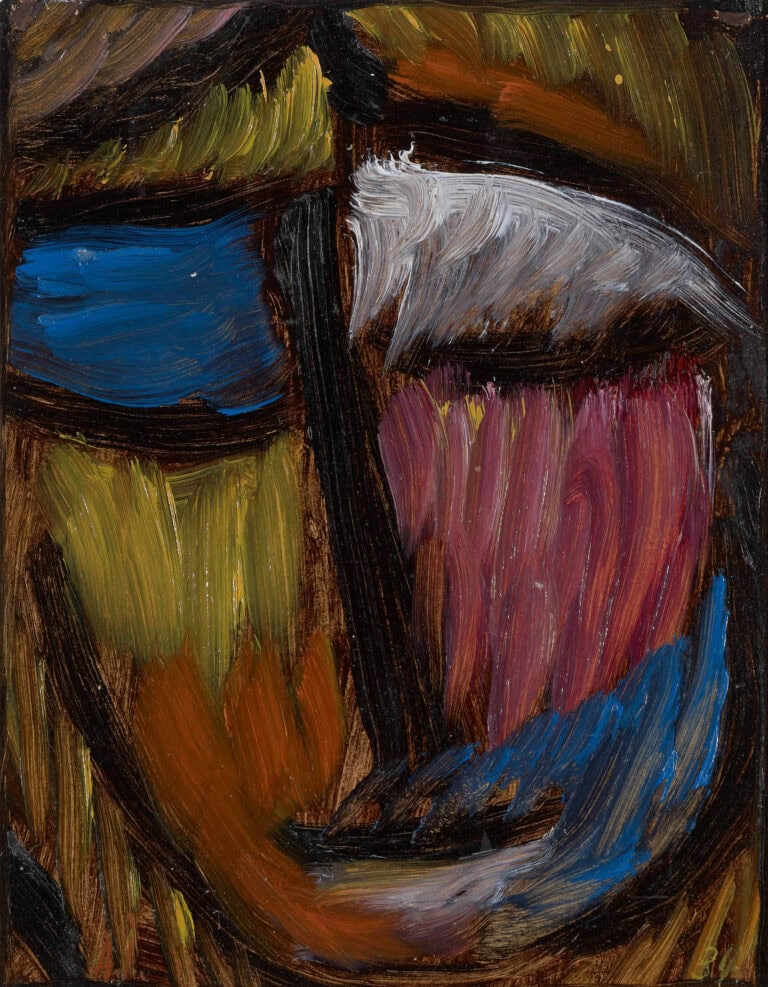

Foto: Emil Bührle im Juni 1954 in seiner Sammlung in der Zollikerstrasse, fotografiert von Dimitri Kessel © Getty Images